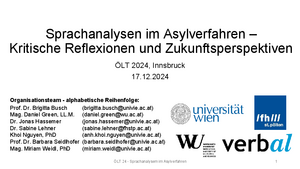

Unter Beteiligung der Arbeitsgruppe Sprache und Asyl des Netzwerk Sprachenrechte fand am 17.12.2024 ein Workshop mit dem Titel Sprachanalysen im Asylverfahren – Kritische Reflexionen und Zukunftsperspektiven auf der Österreichischen Linguistiktagung in Innsbruck statt. Der Workshop vereinte internationale und interdisziplinäre Perspektiven, ermöglichte anregende Diskussionen und bot uns Möglichkeiten zur Vernetzung.

Workshopbeschreibung

Sprachanalysen und Sprachgutachten kommen im Zuge von Asylverfahren in Österreich und in anderen Staaten immer wieder zur Anwendung. Dabei wird darauf abgezielt, einen eindeutigen Herkunftsort und/oder eine ethnische Zuschreibung von Asylwerber*innen zu ermitteln. Dies wirft neben sprachwissenschaftlichen auch ethische, rechtliche und politische Fragen auf (Ammer et al. 2013; Blommaert 2009; McNamara, van den Hazelkamp & Verrips 2016). Aus soziolinguis-tischer Sicht wurde die Verknüpfung von Sprache, Gruppenidentität und Herkunftsort bereits mehrfach problematisiert. Durch neuere technologische Entwicklungen wie die der automatisierten Spracherkennung kommen Problematiken an der Schnittstelle zwischen Sprache und Technologie hinzu (Pöchhacker 2022).

Überdies mangelt es bisher in der Debatte um Sprachanalysen im Asylverfahren auch an einer Thematisierung mediatisierter, transnationaler Kommunikationsprozesse und -formen. So bewegen sich etwa Menschen während ihrer oft langwierigen und komplexen Migrationswege durchgängig in digitalen Medienräumen als Produzent*innen und Konsument*innen, oft in Kontakt mit anderen Sprecher*innen (Deumert 2015; Varis 2017). Auch dies stellt die Annahme einer Bestimmbarkeit des Herkunftsortes durch Sprachanalysen grundsätzlich in Frage.

Dennoch werden weiterhin Sprachanalysen, auch unter Anwendung von Sprachtechnologien (European Union Agency for Asylum [EUAA] 2022), oft ohne ausreichende Reflexion dieser Komplexitäten als diagnostische Werkzeuge in Asylverfahren eingesetzt.

Dieser Workshop soll einen Raum schaffen für einen kritischen Dialog zu diesen und weiteren Problematiken, gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich von Sprachanalysen im Asylverfahren.

Literatur

- Ammer, M., B. Busch, N. Dorn, M. Rienzner, A. Santner-Wolfartsberger, W. Schicho, B. Seidlhofer & K. Spitzl. 2013. Ein umstrittenes Beweismittel: Sprachanalyse als Instrument der Herkunftsbestimmung im Asylverfahren. Juridikum 3. 281–297.

- Blommaert, J. 2009. Language, asylum, and the national order. Current Anthropology 50(4). 415–441.

- Deumert, A. 2014. Sociolinguistics and mobile communication. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- European Union Agency for Asylum (EUAA). 2022. Study on Language Assessment for Determination of Origin of Applicants for International Protection. Executive summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-09/Study_on_Language_Assessment_for_Determination_of_Origin_Executive_Summary.pdf (Abruf 30.04.2024).

- McNamara, T., C. van den Hazelkamp & M. Verrips. 2016. LADO as a language test: issues of validity. Applied Linguistics 37(2). 262–283.

- Pöchhacker, N. 2022. Speech Recognition im Asylverfahren: Fragen und Lektionen aus der interdisziplinären Technikforschung. Juridikum 2002(3). 401–409.

- Varis, P. 2016. Superdiverse Times and Places: Media, Mobility, Conjunctures and Structures of Feeling. In K. Arnaut, M. Karrebæk, M. Spotti & J. Blommaert (Hgg.), Engaging Superdiversity: Recombining Spaces, Times and Language Practices, 25–46. Bristol: Multilingual Matters.

Überblick über die Beiträge

| Petra Limberger | Sprachanalyse in der Praxis |

| Monika Schmid | Language Analysis for the Determination of Origin (LADO) and problems of change and attrition |

| Marius Zemp | Einblick in die Herkunftsabklärungen der Lingua-Sektion des Schweizerischen Staatssekretariats für Migration (SEM) |

| Sulaiman Alawaaj | Technological Developments and Challenges in Language Analysis for Asylum Procedures |

| Vera Ahamer | Sprachanalysen in der Dolmetschpraxis |

| Daniel Green | “The mentioned expert [has] fulfilled all the registration requirements” legal positivist discourses of legitimising expertise through the lens of applied legal linguistics |

| Anne Storch | Erfüllungsgehilfen |

Abstracts

Sprachanalyse in der Praxis

Petra Limberger (Caritas-BVwG-Projekt – Spezialisierte Vertretung für besonders vulnerable Asylsuchende vor dem BVwG, Koordination Netzwerk AsylAnwält*innen – Projektmitarbeit)

Sprachanalysen in Asylverfahren stellen Asylwerber*innen und ihre Rechtsvertretung vor große Herausforderungen. Dieser Beitrag widmet sich einigen Fällen aus unserer Praxis und soll zeigen, welche Schwierigkeiten immer wieder auftreten. Die verwendete Methodik erweist sich oft (nicht nur) für linguistische Lai*innen als undurchsichtig. Unnatürliche Settings bei der Befund-erhebung können eine Verzerrung der Ergebnisse bewirken. Oft handelt es sich nicht bloß um eine linguistische Herangehensweise, sondern wird auch der länderkundliche Wissensstand überprüft. Fehlendes oder nicht offen gelegtes Vergleichsmaterial macht es für Rechts-vertreter*innen fast unmöglich, ein Gutachten zu überprüfen oder diesem effektiv entgegen zu treten. Eine mündliche Verhandlung im Asylverfahren, in der das Gutachten erörtert werden kann, ist für die Asylsuchenden selbst oft unverständlich und für die Rechtsvertretung ohne fachliche Unterstützung kaum bestreitbar. Der Beitrag soll daher aufzeigen, welche Möglich-keiten (und Grenzen) wir in der Rechtsvertretung haben, um den Ergebnissen eines Sprachgutachtens entgegenzutreten, und wie notwendig eine wissenschaftliche Unterstützung für sämtliche Rechtsanwender*innen ist.

Language Analysis for the Determination of Origin (LADO) and problems of change and attrition

Monika S. Schmid (University of York)

The use of migrants’ speech samples for language analysis in an attempt to verify the claimed country or region of origin has been common practice across many Western countries for close to 30 years. From the start, linguists have pointed out that factors such as multilingualism, language prestige, and other sociolinguistic variables may affect the reliability of these techniques, and that certain standards and principles have to be adhered to (a set of guidelines was published by the Language and National Origin Group, consisting of around 20 international linguists, in 2004). In this talk, I will focus specifically on the problems posed by how a speaker’s language(s) may change due to relocation, contact with other languages and varieties, and attrition, and on how such processes of change can interact with other personal characteristics such as age at migration and trauma.

Language and National Origin Group (2004). Guidelines for the use of language analysis in relation to questions of national origin in refugee cases. International Journal of Speech Language and the Law, 11(2), 261-266.

Einblick in die Herkunftsabklärungen der Lingua-Sektion des Schweizerischen Staatssekretariats für Migration (SEM)

Marius Zemp (Universität Bern)

In einem Lingua-Herkunftsgutachten aus dem Jahr 2020 [1], welches aus Versehen in seiner Vollform an den davon betroffenen Tibeter geschickt wurde (und von da zu vier Tibetologie-ProfessorInnen gelangte, welche darin schwerwiegende, substantielle Mängel monierten [2]), wird der negative Bescheid folgendermassen begründet:

„Die Erwartungen an die Sprache des Probanden wurden insgesamt nicht erfüllt, denn seine Sprache wies mit keiner der Varietäten, denen Formen zugeordnet werden konnten, überwiegend Gemeinsamkeiten auf. Es konnte ein Dialektgemisch festgestellt werden, dass aus der angegebenen Biografie des Probanden nur bedingt erklärbar ist. lnsbesondere aufgrund der linguistischen Analyse ist deshalb festzuhalten, dass der Proband sehr wahrscheinlich nicht wie angegeben im Kreis Sershu hauptsozialisiert worden ist. Dass auch Lhasa-tibetische Formen in der Sprechweise des Probanden vorhanden sind, ist ebenfalls nicht erklärbar. Weil das Lhasa-Tibetische ausserdem die Grundlage für die exiltibetische Koine bildet und in der Sprache des Probanden auch Vereinfachungen zu finden waren, die typisch für eine Koineisierung sind, ist zudem festzuhalten, dass der Proband sehr wahrscheinlich in einer exiltibetischen Gemeinschaft ausserhalb der VR China sozialisiert worden ist.“

Wie Camille Simon in einer Gegenanalyse zum zitierten Gutachten zeigte [3], lässt sich das darin festgestellte Dialektgemisch sehr wohl auch anders erklären. Man muss nämlich bei allen tibetischen Asylsuchenden davon ausgehen, dass sie im Exil die für ihre Heimat charakteristischen dialektalen Eigenschaften zu vermeiden und durch überregionale Entsprechungen zu ersetzen lernen. Die vom Gutachter erwähnte Koine ist Zeuge des grossen Akkommodationsdrucks unter Exiltibeter*innen. Wenn nun eine Tibeterin in einem Lingua-Interview plötzlich wieder so sprechen soll, wie sie dereinst zuhause, im Exil jedoch kaum mehr gesprochen hat (sodass ihr die meisten regionalen Formen ohne entsprechendes Priming gar nicht mehr zugänglich sind), und wenn diese Aufforderung von einem Interviewer kommt, welcher genau die Koine spricht, welche sich die Tibeterin in den vergangenen Jahren angeeignet hat, dann kann man keinesfalls davon ausgehen, dass ihr dies gelingen wird.

SchweizerInnen, die mit einem Elternteil einen von der Umgebung abweichenden Dialekt sprechen, sind in meiner persönlichen Erfahrung meistens ebenso wenig in der Lage, diesen Dialekt in Abwesenheit jenes Elternteils (oder einer anderen SprecherIn desselben Dialekts) zu reproduzieren. Lingua kümmern diese Bedenken indes kaum. Ich werde anhand des besprochenen und weiteren Fällen, in die ich in den letzten Jahren Einblick erhielt, einige wiederkehrende Problematiken in den Herkunftsabklärungen des SEM aufzuzeigen.

[1] LINGUA Report ZEMIS 30355827.6, N 707 631; expert AS 19. 31.03.2020.

[2] Kollmar-Paulenz, Karénina, Françoise Robin, Franz-Xaver Erhard, Camille Simon. Brief an Karin Keller-Sutter, Bundesrätin, Chefin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartments. 29.09.2020.

[3] Simon, Camille. Linguistic Analysis Report N 707631; ZEMIS 20355827.6; Expert AS19. 20.09.2020.

Technological Developments and Challenges in Language Analysis for Asylum Procedures

Sulaiman Alaawaj

Technology is playing an increasingly significant role in language analysis within asylum proce-dures. With rapid advancements in areas such as automated speech recognition, linguistic data analysis, and machine translation systems, these tools have become integral to asylum evaluations.

This contribution aims to explore the impact of these technological developments on the accuracy and reliability of language analyses used to determine the place of origin and ethnic identity of asylum seekers. From a technological perspective, modern systems for dialect recognition and linguistic pattern detection offer new possibilities for more accurately identifying the origins of speakers. However, these advancements come with significant challenges. For example, many automated speech recognition systems lack the ability to differentiate between complex local dialects, leading to inaccurate results that can significantly affect legal decisions regarding asylum. Additionally, these systems rely on linguistic databases that may not comprehensively cover the true linguistic diversity of asylum seekers. This contribution also addresses the methodological critique of applying these technologies without sufficient consideration of the social, cultural, and political factors that influence the language of asylum seekers. The heavy reliance on technology in this context often overlooks the complexities associated with cultural influences and variations in speech patterns resulting from interactions with multiple communities along migration journeys. Furthermore, the use of these technologies in asylum procedures raises ethical and legal questions concerning privacy, transparency, and the ability to contest decisions that heavily rely on technologies that may not be fully understood by asylum seekers and their legal representatives. This contribution will discuss the need for developing technological and linguistic frameworks that account for these challenges and advocate for a more holistic approach that integrates human expertise with technological tools to ensure greater fairness and transparency in asylum procedures.

In conclusion, the contribution highlights the importance of ongoing dialogue among experts in linguistics, technology, and law to develop more accurate and ethical practices in language analysis within the asylum context.

Sprachanalysen in der Dolmetschpraxis

Vera Ahamer (Universität Wien)

Sprachanalysen sind auch in österreichischen Asylverfahren eine gängige Methode, die zwecks Überprüfung des Wahrheitsgehaltes der von Asylwerber*innen vorgebrachten Angaben hin-sichtlich deren Identität und Herkunftsregion eingesetzt wird. Obwohl diese Verfahren etwa in der sprach- oder rechtswissenschaftlichen Forschung hinsichtlich ihrer Validität auf Kritik stoßen, wird auch in Österreich nach wie vor auf Sprachgutachten von Anbietern wie SPRAKAB oder Lingua zurückgegriffen, wie aus Rechtssätzen und Entscheidungsbegründungen hervorgeht.

Die Problematik ist aber auch für die Translationswissenschaft von hoher Relevanz. Allerdings sieht sich diese hier einer Black Box gegenüber und kann – zumindest in Österreich – kaum auf empirische Daten etwa in Form dokumentierter, transkribierter gedolmetschter Asylverfahren zurückgreifen. Auf Grundlage einiger weniger Untersuchungen sowie von (anekdotischen) Er-fahrungsberichten in diesem Bereich praktizierender (Laien-)Dolmetscher*innen ist aber davon auszugehen, dass auch letzteren in Asylverfahren eine Art „Gutachterrolle“ zuteilwerden kann, wenn sie zu Äußerungen oder gar „Expertisen“ zur möglichen Herkunft oder linguistischen Einordnung der gedolmetschten Verfahrensbeteiligten gebeten werden.

Da Dolmetscher*innen in diesem Kontext unter das „Sachverständigen- und Dolmetsch-ergesetz“ fallen, kann dieser Umstand auf Seiten der Behörden zur Fehlannahme führen, diese verfügten über entsprechende Expertise für Herkunftsüberprüfungen auf linguistischer Basis. Ein entsprechendes Agieren seitens der Dolmetscher*innen wiederum kann aus ökonomischer Sorge (Auftragslage) resultieren. Die Kompetenzüberschreitung kann aber auch – ganz unabhängig vom jeweiligen Professionalisierungsgrad – im Zusammenhang mit einem Selbstbild und Rollen-verständnis stehen, beruhend auf einem homogenen, normativen Verständnis von „Kultur“ und „Sprache“, auf Konzepten, die nach wie vor auch dolmetschspezifischen Ausbildungskontext Anwendung finden.

In den vergangenen Jahren konnte im Asyl- und Polizeiwesen immerhin ein Anstieg trans-latorischer Professionalisierung verzeichnet werden: Zum einen im Bereich Ausbildung und Training sowie Zertifizierung (Lehrgang „Asyl- und Polizeiwesen“ an der VHS Wien/ZTW Wien/UNHCR, Lehrgang „Dolmetschen für Gerichte und Behörden“ Univ. Wien/postgraduate center, Dolmetschregister des BMI); zum anderen aufgrund vermehrter Forschungstätigkeit im relevanten Bereich (z.B. Erasmus+ Projekt ReTrans). Inwieweit in diesen Kontexten trotz bestehenden Desiderats die Problematik der Sprachanalysen Eingang findet, soll anhand einiger Beispiele veranschaulicht werden.

“The mentioned expert [has] fulfilled all the registration requirements” legal positivist discourses of legitimising expertise through the lens of applied legal linguistics

Daniel Green (WU Wien)

Section 2 of the Austrian Expert and Interpreter Act (SDG 2023) decrees that “officially sworn and court-certified experts are to be entered into the electronic list of officially sworn and court-certified experts […] by the Presidents of the Regional Courts (§ 3) as certification authorities” [8]. However, the process of certification in proceedings is embedded in an ideologically entangled web of plausibilising and legitimatising legal discourses. The expertise of a specific candidate is first plausibilised, then certified, and finally legitimised by reference to an indeterminate legal standard (expertise, personal suitability, trustworthiness, ordered financial condition, inter alia) [8]. To the best of my knowledge, this paper is the first attempt to analyse, describe, critique, and intervene with (sensu [7]) the plausibilisation, certification and legitimisation of expertise in Austrian asylum procedure from the perspective of applied legal linguistics (ALL). Applying Spitzmüller’s and Warnke’s “multi-layered model of analysis (DIMEAN)” [9:199], it seeks to discern which discourses of legal positivism are operative in plausibilising, certifying, and legitimising expertise in asylum procedure, particularly in a the certification authority’s assessment of whether or not Afghan refugees fulfil the criteria for being granted international, subsidiary protection, or neither. It finds that the legal system tends to reproduce a circular positivist discourse which threatens the rule of law and requires discourse intervention by applied legal linguists (see [7]). It is argued that both linguistic and legal indeterminacy of normative texts (see [3]) are repurposed to legitimise the registration of unqualified individuals as experts in asylum proceedings. It concludes that the said circular positivist discourse is particularly visible in legitimising an individual’s “language assessment for determination of origin” ([4], see also [1], [2], [4], [6]).

[1] Ammer, M., Busch, B., Dorn, N., Rienzner, M., Santner-Wolfartsberger, A., Schicho, W., Seidlhofer, B., & Spitzl, K. 2013. Ein umstrittenes Beweismittel: Sprachanalyse als Instrument der Herkunftsbestimmung im Asylverfahren. Juridikum 3, 281–297.

[2] Blommaert, J. 2009. Language, asylum, and the national order. Current Anthropology, 50(4), 415-441. https://doi.org/10.1086/605671

[3] Endicott, T. A. O. (1996). Linguistic indeterminacy. Oxford Journal of Legal Studies, 16(4), 667-697.

[4] European Union Agency for Asylum (EUAA). 2022. Study on Language Assessment for Determination of Origin of Applicants for International Protection: Executive summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-09/Study_on_Language_Assessment_for_Determination_of_Origin_Executive_Summary.pdf (last accessed 1st September 2024).

[5] McNamara, T., van den Hazelkamp, C., & Verrips, M. 2016. LADO as a language test: Issues of validity. Applied Linguistics, 37(2), 262–283. doi.org/10.1093/applin/amv043

[6] Pöchhacker, N. 2022. Speech recognition im Asylverfahren: Fragen und Lektionen aus der interdisziplinären Technikforschung. Juridikum 3, 401–409. https://doi.org/10.2139/ssrn.4153691

[7] Reisigl, M. 2020. Kritische Diskursanalyse – Zwischen akademischer Fingerübung und emanzipatorischer Praxis. In F. Vogel & F. Deus (Eds.), Diskursintervention: Normativer Maßstab der Kritik und praktische Perspektiven zur Kultivierung öffentlicher Diskurse (pp. 105–123). Berlin: Springer VS.

[8] Sachverständigen- und Dolmetschergesetz (SDG). 2023. Retrieved from https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002338&FassungVom=2024-09-05 (last accessed 1st September 2024).

[9] Spitzmüller, J., & Warnke, I. 2011. Diskurslinguistik: Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin: de Gruyter.

Erfüllungsgehilfen

Anne Storch, Universität zu Köln

Dieser Beitrag widmet sich wissenschaftssoziologischen Überlegungen zu LADO als Betätigungs-feld Angehöriger eines sogenannten „Kleinen Fachs“ – der Afrikanistik. Dabei geht es darum, Kontinuitäten aufzudecken zwischen den Selbstbildern früher Afrikanisten und aktuellen Bedrohungsdiskursen in dieser Disziplin heute. Hierbei stehen vor allem zwei Praktiken im Vordergrund: die Produktion von und der Umgang mit „Daten“ einerseits sowie die Produktion von und der Umgang mit Relevanz andererseits. Es wird gezeigt, dass sich insbesondere die widersprüchliche Verknüpfung wissenschaftlicher und nationalistisch-kolonialer Interessen auf die Gestaltung von Expert*innenbildern historisch so auswirkt, dass problematische Aspekte der eigenen Arbeit – wie Extraktivismus und Vereinfachung – über Generationen unverändert bleiben können. Das Einbezogenwerden in institutionalisierte Tätigkeiten, deren Gegenstand in Verbindung mit polarisierenden, populistischen politischen Debatten steht, wie etwa das Asylrecht, kann dabei als ebenso belohnend konstruiert werden, wie übliche wissenschaftliche Erfolge (Bewilligungen, Zitationen usw.). Ich mache in meinem Beitrag den Vorschlag, dass diese Situation gerade durch eine bestimmte disziplinäre Architektur zustande kommt und dies auch im außerakademischen Arbeitsmarkt als nutzbar erkannt worden ist.